« Les choses paraissent simples : pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire, mais quitter l’islam est d’autant plus difficile qu’il s’agit de quitter une culture, un manuel du vivre ensemble, un lien social, une casuistique, en bref une vision du monde et une identité. »

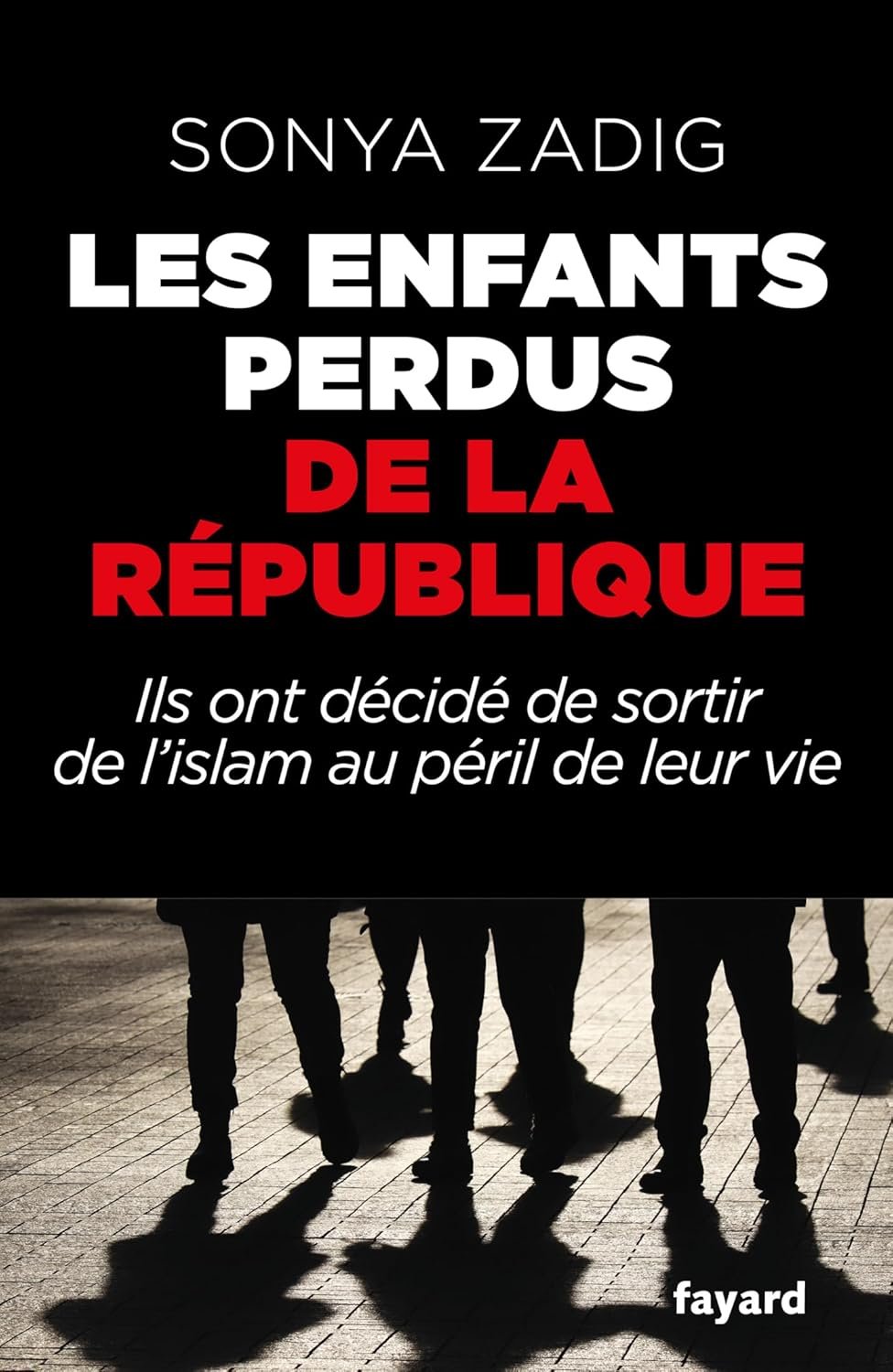

Dans cette enquête inédite, Sonya Zadig nous plonge dans l’univers méconnu des “Apostats” – ces femmes et ces hommes qui ont choisi de quitter l’islam au péril de leur vie. À travers des témoignages saisissants, l’auteure dévoile les mécanismes de contrôle culturel et religieux qui façonnent les corps et les esprits.

De Zahra, mère de cinq enfants échappant au salafisme, à Jawad, victime de violences, chaque récit révèle une vérité troublante. L’apostasie n’est pas un simple rejet intellectuel, mais un arrachement existentiel, une quête de reconstruction face aux héritages traumatiques.

Sonya Zadig explore ainsi les zones d’ombre de l’appartenance religieuse et remet en question nos certitudes sur l’identité, la liberté de conscience et l’émancipation. Une enquête qui donne enfin la parole à ceux que l’on préfère souvent ignorer.

Sonya Zadig, psychologue, psychanalyste, linguiste et auteure, se consacre depuis plusieurs années à explorer les enjeux socioculturels contemporains, notamment la condition des femmes. Elle réfléchit également sur la laïcité, les droits humains et la lutte contre les discriminations.

Éditeur : Fayard

Date de publication : 13 novembre 2025

Langue : Français

Nombre de pages de l’édition imprimée : 256 pages

ISBN-10 : 2213733945

ISBN-13 : 978-2213733944

Poids de l’article : 505 g

Dimensions : 15.3 x 1.9 x 23.5 cm

Classement des meilleures ventes d’Amazon : 1 241 en Livres (Voir les 100 premiers en Livres) 1 en Histoire de l’Islam 1 en Conflits dans la société 1 en Histoire de la religion islamique

Les enfants perdus de la République : Ils ont décidé de sortir de l’islam au péril de leur vie

Introduction

Dans les sociétés contemporaines, le droit à la liberté de pensée et de croyance est souvent considéré comme sacro-saint. Cependant, pour de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, exprimer une dissidence contre les normes religieuses peut s’avérer périlleux. Cet article explore le destin tragique des "enfants perdus de la République", ces individus qui, ayant grandi dans des environnements fortement islamiques, décident de quitter cette foi au péril de leur vie.

Le contexte socioculturel

Un héritage complexe

L’Islam, bien qu’étant une religion de paix pour de nombreux croyants, peut devenir un vecteur de tension et de tourmente dans certaines communautés. Les jeunes, souvent en quête d’identité, peuvent se sentir prisonniers d’une foi qui ne leur semble plus compatible avec leurs valeurs et aspirations personnelles. En France, pays laïque, cette dichotomie entre foi et liberté devient particulièrement aiguë.

La pression sociale

Les enfants issus de familles musulmanes sont souvent soumis à une pression sociale intense. Répondre aux attentes des parents et de la communauté devient une préoccupation centrale. La peur de la stigmatisation ou de l’exclusion pousse beaucoup de ces jeunes à observer scrupuleusement les règles de leur foi, même lorsque celle-ci ne résonne plus avec leurs convictions personnelles.

Les raisons de la rupture

La quête d’identité

À l’adolescence et au début de l’âge adulte, la recherche d’identité est cruciale. De nombreux jeunes issus de l’immigration se trouvent tiraillés entre les attentes de leur communauté d’origine et celles de la culture française. Cette dualité peut conduire à un questionnement profond de la foi héritée.

L’influence des réseaux sociaux

Avec l’émergence des réseaux sociaux, l’accès à d’autres idéologies et philosophies a facilité le questionnement de la foi. Ces plateformes permettent de rencontrer des personnes partageant des idées similaires, ce qui peut mener à des réflexions sur des horizons spirituels différents.

Les dérives de la radicalisation

Le terrorisme et la radicalisation ont également contribué à créer une aversion envers l’islam pour certains jeunes. En réaction aux actes de violence perpétrés au nom de l’Islam, des individus se distancient de leur foi originelle pour se dissocier de ce qu’ils perçoivent comme une violence inhérente à cette religion.

Les conséquences de la rupture

La peur et la stigmatisation

Choisir de sortir de l’Islam peut entraîner des répercussions dramatiques. Pour beaucoup, cela signifie faire face à la colère ou au mépris de leur entourage. Des menaces physiques aux insultes, les enfants perdus de la République subissent souvent des violences psychologiques et physiques.

L’isolement social

En rejetant leur foi, ces jeunes se condamnent parfois à l’isolement. La perte de liens familiaux et amicaux, qui constituaient leur réseau de soutien, peut générer un sentiment de solitude accablant. Se retrouver sans repères peut mener à une spirale de dépression ou d’angoisse.

La recherche d’une nouvelle communauté

Pour surmonter cet isolement, beaucoup cherchent à se reconstruire en s’alliant à des groupes partageant des idées similaires. Ces nouvelles communautés, souvent basées sur des valeurs de laïcité et de liberté de pensée, offrent une échappatoire, bien que parfois elles puissent également véhiculer des idéologies radicales du rejet de toute croyance.

La réponse de la République

La laïcité française

La France, en tant que pays laïque, garantit la liberté de conscience. Cependant, cette laïcité est souvent interprétée de manière stricte, ce qui peut parfois créer des tensions. Pour les "enfants perdus de la République", cette législation peut représenter une protection, mais également une source de conflit avec les délais d’attente et la difficulté d’accéder à un soutien.

Les initiatives de soutien

Diverse organisations non gouvernementales et groupes de défense des droits de l’homme travaillent à aider ces jeunes en détresse. En proposant des lieux d’écoute, de partage et de soutien psychologique, elles œuvrent pour redonner espoir à ceux qui se sentent abandonnés.

Témoignages et récits

Histoires inspirantes

De nombreux témoignages existent, illustrant le parcours de ceux qui ont choisi de quitter l’islam. Des récits émouvants de résilience, de courage et de détermination. Ces jeunes, après avoir affronté leurs peurs, trouvent parfois la force de partager leur histoire pour aider d’autres dans des situations similaires.

L’importance de la parole

La mise en lumière de ces parcours est cruciale. En témoignant, ces "enfants perdus" permettent de contribuer à une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par ceux qui s’émancipent des contraintes de leur foi.

Les défis à venir

Le combat pour la reconnaissance

Bien que des progrès aient été réalisés, le chemin vers l’acceptation et la compréhension est semé d’embûches. Les préjugés envers ceux qui choisissent de quitter l’Islam restent ancrés dans certaines mentalités. Un travail de sensibilisation à l’échelle de la société est nécessaire pour lever ces stéréotypes.

L’importance de l’éducation

L’éducation joue un rôle essentiel dans le processus d’émancipation et de compréhension. Éduquer les jeunes sur les valeurs de la laïcité et des droits humains permettra de leur donner les outils nécessaires pour naviguer dans des situations complexes liées à la religion.

Conclusion

Les "enfants perdus de la République" sont le reflet d’une société en mutation. Ils incarnent le défi du vivre ensemble et du respect des libertés individuelles. En leur apportant un soutien adéquat et en ouvrant un dialogue constructif, la République peut transformer la détresse de ces jeunes en une opportunité de croissance collective. Il est temps d’écouter leurs histoires, de comprendre leurs luttes, et de les accompagner dans leur quête de liberté.

Appel à l’action

Pour ceux qui se sentent concernés par ces thématiques, il est essentiel de s’informer, de s’engager dans des actions de solidarité, et d’œuvrer pour un monde où chacun peut vivre librement ses choix spirituels sans crainte de répercussion. La liberté de croire, ou de ne pas croire, est un droit fondamental qui mérite d’être défendu.