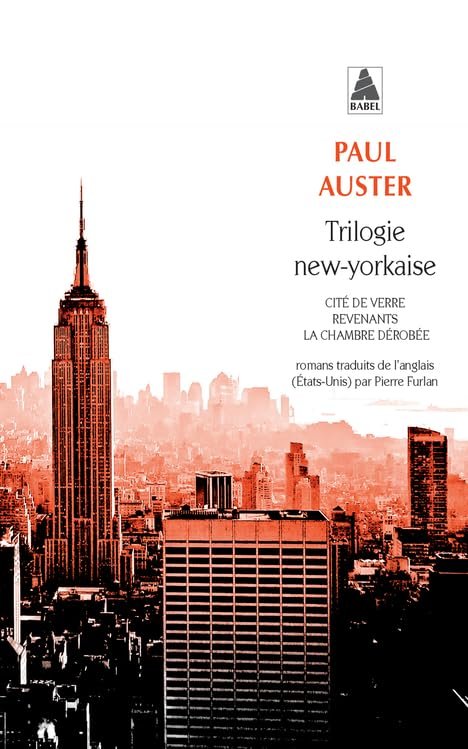

De toutes les qualités qui ont justifié le succès de la «Trilogie new-yorkaise», l’art de la narration est sans doute la plus déterminante. C’est qu’il suffit de s’embarquer dans la première phrase d’un de ces trois romans pour être emporté dans les péripéties de l’action et étourdi jusqu’au vertige par les tribulations des personnages. Très vite pourtant, le thriller prend une allure de quête métaphysique et la ville, illimitée, insaisissable, devient un gigantesque échiquier où Auster dispose ses pions pour mieux nous parler de dépossession.

Éditeur : Babel

Date de publication : 6 septembre 2017

Langue : Français

Nombre de pages de l’édition imprimée : 448 pages

ISBN-10 : 2330081723

ISBN-13 : 978-2330081720

Poids de l’article : 316 g

Dimensions : 11 x 2.6 x 17.7 cm

Trilogie new-yorkaise : Une pénombre littéraire captivante

La Trilogie new-yorkaise de Paul Auster, publiée entre 1985 et 1986, se compose de trois romans interconnectés : Ville de verre, Fantômes et La chambre dérobée. Ces œuvres, qui font partie du mouvement postmoderniste, explorent des thèmes tels que l’identité, la solitude et la quête de sens. Cet article vous propose une analyse approfondie de cette trilogie emblématique, tout en optimisant son référencement sur Google.

H2 : Contexte littéraire de la trilogie

La Trilogie new-yorkaise émerge à une époque où la littérature postmoderne remet en question des notions traditionnelles telles que la narration linéaire et l’authenticité de l’auteur. Auster, avec son style singulier, s’inscrit dans ce courant en déconstruisant les récits et en instillant un doute profond sur la réalité.

H3 : Un représentant du postmodernisme

Paul Auster est souvent considéré comme l’une des figures majeures du postmodernisme littéraire. Son approche unique de la narration, mêlant fiction et réflexivité, se manifeste marquablement dans la Trilogie new-yorkaise. Les personnages ne sont pas seulement des protagonistes ; ils deviennent des symboles des luttes individuelles liées à la recherche de soi.

H2 : Analyse des romans composant la trilogie

H3 : Ville de verre

Ville de verre, le premier volet de la trilogie, introduit le personnage de Whitman, un écrivain qui devient détective par un jeu de circonstances. L’œuvre se caractérise par une atmosphère de mystère et une intrigue labyrinthique.

Thèmes principaux :

- Identité : Whitman passe d’un écrivain à un détective, cherchant ainsi son identité à travers un rôle différent.

- Solitude : Les personnages sont souvent isolés, perdus dans leurs propres pensées, reflétant l’aliénation de la vie urbaine.

H3 : Fantômes

Dans Fantômes, Auster explore une identité encore plus fragmentée à travers le personnage de Blue, un détective engagé pour surveiller un écrivain, Black. Ce roman questionne la perception et la réalité, tout en jouant avec l’idée de surveillance.

Thèmes principaux :

- Observation et voyeurisme : Blue est le témoin silencieux d’une vie qui n’est pas la sienne, reflétant la nature intrusive de l’observation.

- La quête de l’identité : Comme Whitman, Blue se cherche, mais cette recherche est marquée par la confusion et le déguisement.

H3 : La chambre dérobée

La chambre dérobée conclut la trilogie en s’intéressant à la perte et à la mémoire. Le personnage principal, Quinn, se lance dans une quête pour retrouver un écrivain disparu, ce qui le mène à des réflexions sur la vie et la mort.

Thèmes principaux :

- Mémoire et perte : L’absence de l’écrivain symbolise la quête de sens et la douleur de la perte.

- L’influence de l’environnement urbain : New York devient presque un personnage à part entière, influençant les actions et les pensées des protagonistes.

H2 : Style et écriture de Paul Auster

Le style d’Auster est marqué par une écriture minimaliste, où chaque mot compte. Les dialogues sont souvent dépouillés, reflétant les pensées intérieures des personnages.

H3 : La structure narrative

La structure de la Trilogie new-yorkaise est non linéaire et fragmentée. Chaque roman présente un enchevêtrement de récits, où des personnages peuvent apparaître dans plusieurs histoires, brouillant ainsi les frontières entre la fiction et la réalité.

H3 : Techniques littéraires

- Métatextualité : Auster utilise des références à d’autres œuvres littéraires, ce qui enrichit son récit et le positionne dans un dialogue avec la littérature en général.

- Symbolisme : Les symboles, comme la ville de New York elle-même, ajoutent des couches de sens qui enrichissent l’expérience de lecture.

H2 : Réception critique de la trilogie

La Trilogie new-yorkaise a reçu un accueil critique très positif. Les lecteurs et les critiques ont salué la manière dont Auster aborde des thèmes complexes tout en restant accessible. De nombreux universitaires ont étudié cette œuvre pour en décortiquer les multiples niveaux de signification.

H3 : Impact sur la littérature

Cette trilogie a eu une influence considérable sur la littérature contemporaine. Elle a ouvert la voie à d’autres auteurs qui explorent des thèmes similaires, tout en utilisant des structures narratives novatrices.

H2 : Conclusion

La Trilogie new-yorkaise de Paul Auster est un chef-d’œuvre de la littérature moderne. À travers ses récits labyrinthiques et ses explorations psychologiques, Auster nous invite à réfléchir sur notre propre identité et notre place dans le monde.

H3 : Un héritage littéraire durable

Les thèmes universels abordés par Auster résonnent encore aujourd’hui, faisant de cette trilogie une lecture essentielle pour quiconque s’intéresse à la nature humaine et à la complexité des relations interpersonnelles.

En somme, Paul Auster parvient à capturer l’essence de la condition humaine dans son Trilogie new-yorkaise, un exploit qui continuera d’inspirer les générations futures. Que vous soyez un lecteur assidu ou un néophyte, cette trilogie mérite une place de choix dans votre bibliothèque.